匾是題詞的橫牌,又稱匾額,一般懸掛于門屏或廳堂內墻的上部,是中華民族質樸的習俗文化精品,起源于秦漢,在清朝的農村已被普遍使用。按匾的內容可分為祠堂匾、府第字號匾、堂號匾、文人騷客題字匾、福祿壽慶匾等。

經考證,至文革前,在石馬岙於氏一族就有很多匾額,還有一些現今已甚少見的擱幾。

堂號匾

石馬岙於氏是一望族,設有多間祖宗堂,那間房俗稱堂前間,在一座樓房的后面。堂前間是該座房子里最大最講究的,如於氏新小房堂前間的檁條兩頭被當做了一樣大小,并用一只標準圈套過,全間房用涂料裝飾,富麗堂皇匾額猶存,該房人的紅白喜事大多在此處舉行。一般人家祖宗的香火就祭拜在祖先堂里,祖宗堂里設有“神龕”,在這“神龕”之上,掛有一張匾,稱為“堂號匾”。

石馬岙於氏廿四間走馬樓“安業堂”匾,寄托著期望子孫都安居樂業的愿望;接椽墻門的“忠恕堂”匾,意為子孫要嚴以律己,寬以待人;舉人府的“于斯為盛”匾,是希望家族從此處開始興盛起來。於氏的世系匾還有兄弟二代均為秀才的丹峰先生屋的“敬止堂”匾,秀才樓的“余慶堂”匾。

牌坊匾

石馬岙於氏老小房祖宗堂內曾掛著一塊“節孝匾”,是巡按欽旌於維權妻沈氏。二十四間走馬樓有一塊“於嘉芝妻鄔氏節孝”匾,匾中有二個大字“欽旌”。(岱山於氏歷代共有6塊“節孝匾”)。

府第字號匾

石馬岙於氏舉人府墻門上掛有“武魁”匾,由禮部尚書兼都察院右副都僉事王凱題,褒獎於九皋榮中武舉人。

藝文教澤匾

即文人騷客題字匾,據於氏書法傳承人、市美術家協會會員於*先生講,於氏義書院-文昌宮里有四張藝文教澤匾:“先德是食”匾,意先人的優秀品德是后世的精神食糧。“佑啟后世”匾,意為啟發后世作*家有質量等級高的有用人才,由被譽為清末舟山出城北第一支筆的山外秀才*棟題,其為石馬岙於氏父親。“垂裕后昆”匾,意為要為后人子孫留下功業或財產,由原本浙東名人文昌宮十五房后裔於鳳圓題。“斯文在茲”匾:由於氏書法家於維水題。這些匾雖僅只言片語,著墨不多,但涵義深遠,內涵豐富,它懸于宅門則古樸雅致,掛于廳堂則蓬蓽生輝,裝點名勝則古色古香。

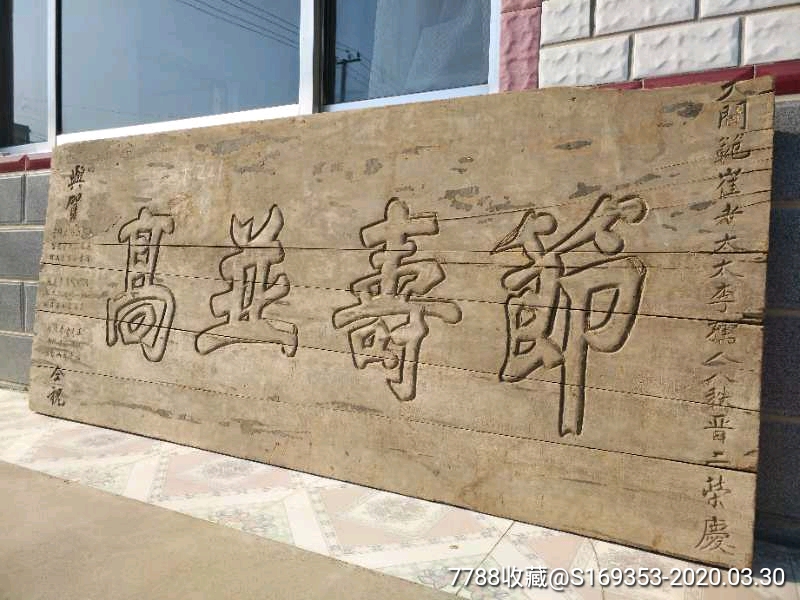

石馬岙於氏宗祠、義書院、舉人府的那些匾,歷盡歲月滄桑和歷史演變,已不復當初端莊文雅的身影了匾額猶存,唯獨秀才樓的“余慶堂”匾(見圖一),仍完整地高懸于祖先堂內,因后代保管有方,至今猶存,是一塊現在在農村罕見的,有價值的老匾。

“余慶堂”匾掛于清嘉慶四年(1865年,匾上有記),已有147年,該匾長2.48米,高0.90米,字陰刻,書法精湛。因占上下二層,故匾高大。它是於氏祖先相濡以沫的結晶,尋根釋祖的見證。今天承載著歷史文化價值的“余慶堂”匾越發變得彌足珍貴。

“余慶”兩字語出《周易·坤》“積善之家,必有余慶”,是指留給后代后輩的德澤。用現代話說:一位做了這些善事,造福鄉里,功*家的人,雖然不必定能迅速受到回報,但留出來的德澤,必然會惠及子孫,由子孫享受;而相反,一個人做了這些壞人,損人利己,*殃民,盡管本人沒有得到應有的懲罰,但留出來的遺恨必然會殃及子孫,由子孫來承擔。“秀才樓”的先人,用“余慶”二字做座右銘,要求后代行善積德,廣植福田,建和諧社會,走中庸之路。

“神龕”之上有匾,“神龕”之下有擱幾,是清代百姓堂前間里的正常擺設。擱幾是一種用擱板做面,安置在兩端幾架上的長案桌,與現代的長茶幾相仿。

擱幾之名筆者有所耳聞,但當時不曾看到過,民間遺存的也不多。最近看到石馬岙於氏藥店屋里還有擱幾一張(見圖二),長2.58米,闊0.38米,高1.02米,擱板厚8毫米。於氏藥店屋里的擱幾不算高檔,高檔的擱幾兩只幾架精致,面板用獨塊梓木、硬木等做成,舉人府堂屋里的擱幾就非常高檔,擱板用上等硬木做成,兩頭翹起,元寶型,民呼“擱幾大座”,可惜目前已不見蹤影。

祖堂里的擱幾有何功能,一是放東西,如婚禮拜堂和祭拜祈福時用的供品臺和錫花瓶等,現在廟宇的元寶桌上可以看到。二是當有族人去世,要香火上堂時,它成為梯凳用,安全又方便。

石馬岙於氏的故居、石窗、匾額、擱幾、都是宅居文化的豐厚底蘊,廣泛體現了石馬岙於氏的人文風貌,是研究石馬岙民俗文化更加寶貴的財富。

相關內容: